Préambule :

Merci d’être captivé.e par ces petits caractères que je m’applique à assembler chaque semaine. Hier, dans l’épuisement d’une soirée qui n’en finissait plus de cumuler les tâches, j’essayais d’expliquer à ma fille ce qu'était mon métier.

—Si être écrivaine ne rapporte pas de salaire, pourquoi y travailles-tu tous les jours, maman?

J'ai hésité.

— Parce que je ne me vois pas vivre dans un monde sans réflexions et sans œuvres.

Elle m’a regardée avec perplexité, puis elle a proposé que nous organisions une manifestation pour que mon travail soit reconnu. J’ai souri. Je n’avais pas envie de ternir les aspirations naïves d’une petite fille de dix ans. Alors voilà, ça m’a fait réaliser que je suis privilégiée de vous avoir ici, avec moi. Ce fragment est la suite du texte précédent où Myriam découvre un intérêt pour les arts visuels. Bonne lecture, douces pensées !

Afin de se fondre parmi les visiteurs, Myriam s’était habillée sobrement. Elle préférait passer inaperçue, être tout oeil. Qu’on ne la remarque pas. Que les œuvres vues la pénètrent sans encombre.

Ses cheveux avaient été noués en une natte qui entrelaçait ses cheveux jusqu’au milieu du dos. Tout au bout, un ruban rouge dépassait à la façon d’un marque-page.

Le sac à bandoulière qu’elle portait avait été emprunté à sa mère. L'accessoire, cousu à la main, appartenait à une époque marquée par un retour à la nature. Il était associé à une mode hippie tellement chargée d'idéaux qu’il lui semblait absurde d’imaginer sa mère convenir à ce style de vie. Que l’objet soit maintenant entre ses mains, accroché à son épaule lui insufflait un élan de liberté. Le cuir irrégulier était doux sous les doigts. À certains endroits, le temps avait laissé des usures. Une couture insistait, racontait là où la structure s’était affaiblie, avait dû être rapiécée.

— J’en prendrai soin, maman.

— Il est à toi. Je ne le porte plus de toute façon.

En prononçant ces paroles, la mère de Myriam avait touché le cuir, le lissant du bout des doigts, comme si le toucher pouvait faire décoller les souvenirs qui s’y rattachaient, pour un peu, les rendant palpables.

— Ce sac te va à merveille. Allez, fais-lui voir New York!

Myriam l’avait apporté avec l’idée d’y ranger un carnet de notes qu’elle utiliserait pour garder des traces des tableaux marquants. Elle se demandait comment elle réagirait quand elle se retrouverait nez à nez avec les œuvres vues en classe. Serait-elle émue comme si elle rencontrait une célébrité en chair et en os ? Serait-elle déçue, s’attendant à quelque chose de plus grand ?

La ganse du sac appuyé contre son épaule, elle s’était engagée vers le musée. L’objet enveloppait ses pas, formait une présence.

Elle passa de la clarté extérieure à la lumière entretenue du musée. Le blanc des murs se détachait de la masse des visiteurs. L’air avait une odeur de multiplicité. Peu à peu, elle s’accoutuma à la foule autour d’elle. Elle suivit le flot des gens, se retrouvant enfin devant les tableaux convoités.

Un sentiment d’étrangeté s’insinua en elle. Une métamorphose s’opérait. Elle suivait des yeux les traits de pinceau, de près d’abord, de loin ensuite. Chaque œuvre était une fenêtre donnant vers un ailleurs qu’elle découvrait, ressentait. Observer était une façon de lire. Elle prenait des nouvelles de quelqu’un dont elle ignorait tout. Comment était-ce possible ?

Bien que debout, elle avait l’impression d’être allongée, de rêver en plein jour. Ces tableaux retenaient des désirs et des volontés. Ils avaient la consistance de songes qui souhaitent vous habiter.

À travers les salles, un silence flottait bien que le lieu soit peuplé de gens. Chacun allait d'œuvre en œuvre, le regard réflexif. Elle aurait voulu entrer en discussion avec ces visiteurs, leur parler, découvrir ce qu’ils pensaient.

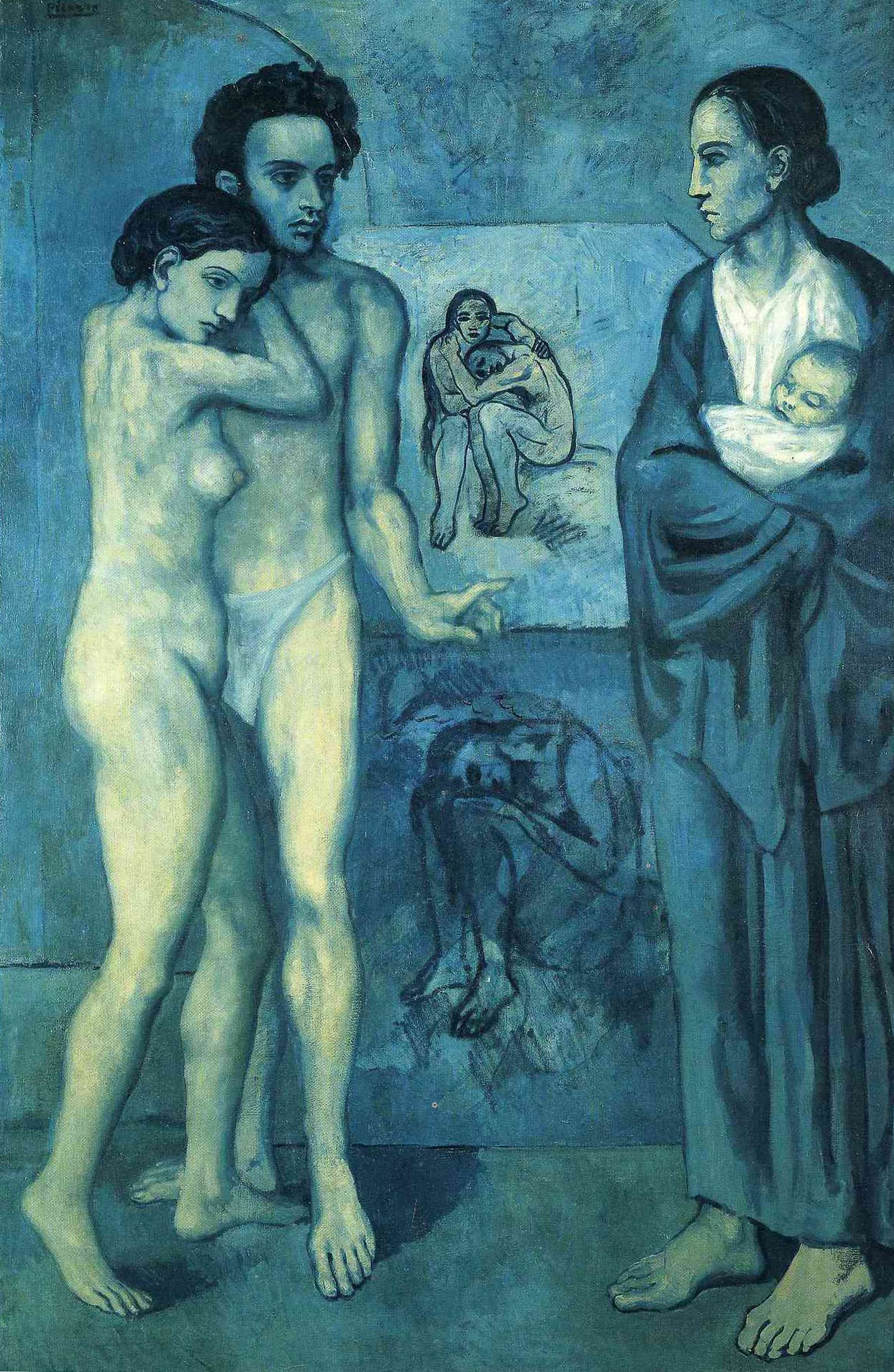

Face aux tableaux, une sorte de transmutation s’opérait. Elle était touchée sans réellement comprendre pourquoi. Par exemple, pourquoi cette femme tenant un simple fer à repasser, le dos courbé, ployé, donnait envie d’être aimée. À travers les teintes bleues et sombres, une profonde mélancolie émanait des tableaux. La misère donnait envie d’être enlacée. Un personnage se prenait la tête comme si appuyer son menton au creux de ses paumes était un moyen de s’octroyer du repos les yeux ouverts.

Tandis que Myriam observait le tableau La Vie, elle fut prise de tristesse. Un couple était illustré. La nudité de leurs corps semblait d’abord charnelle. Ensuite, à travers le temps, ce dénuement devenait malheureux. Elle eut l’impression qu’on s’adressait à elle. Que le désespoir vécu par ce couple vieillissant deviendrait son propre désarroi. Voilà ce que faisait subir le temps ; il ne restait plus qu’un seul individu, recroquevillé, plongé dans un profond accablement.

Dans un désir de s’en éloigner, elle recula, chercha à percevoir autrement ce qui lui était raconté. Son coude heurta quelqu’un. Elle se retourna, abruptement, et aperçut un homme qui l’observait avec étonnement.

— Je suis désolée. Je veux dire I am sorry, prononça-t-elle d’un ton précipité, nerveux.

L’homme se radoucit. Il eut l’air presque amusé.

Il se racla la gorge.

— Vous faites des arts martiaux?

— Non, s’empressa de répondre Myriam. Puis, elle pouffa d’un rire sonore. Et sa gêne s’en alla, chassée par ce que la joie fait au cœur, le libérant de ce qui l’enclave.

( fin de ce fragment dans le prochain envoi ).